いつも楽しみに読ませてもらっているゆにばすさん(@universe_ex)の素敵な記事を読んでノスタルジーに浸りつつ反射神経でツイートしたところ、twitterでフォロワーの大学生?さんからこんなリプをもらいました。

@sf2klab コレは現代のVST的なものなのですか(´・_・`)?

— ➡︎後期はもはや夏休み(DTMなう) (@kindai_u_dtm) 2016年2月29日

@sf2klab 僕が使ってるシンセは"拡張カードにネットからダウンロードした追加音色を入れるスタイル"ですが、昔は"拡張するカード的なものに予め音色データが入っている"というかんじでしょうか…?

— ➡︎後期はもはや夏休み(DTMなう) (@kindai_u_dtm) 2016年2月29日

@sf2klab 例えが的確です!色々調べてみると昔は本当に大変そうでした…今時っ子な僕たちの世代は、手間だった分を根本的な音楽の勉強や演奏練習に時間を回すことができて本当にラッキーです。

— ➡︎後期はもはや夏休み(DTMなう) (@kindai_u_dtm) 2016年2月29日

今のデジタルネイティブな若い人からすると、「なぜプリセットを追加するのに物理的なボードが必要なのか」というのが不思議ということですよね。

なんとなくゆるやかに変化する状況をたどりながら現在に至る場合と、今現在がデフォルトという場合では、当たり前ですが根底にある常識が違います。

どちらが良い悪いではなくて、スタート地点が違うから当たり前なわけですね。

まあ、そんなわけでふと、実際20年ほど前の状況と今とで何がどう変化して、良くなったところ、そうでないところ、いろいろ振り返ってみるのはそれはそれで面白いかなーと思った次第です。

それと、不便を知ることで「便利」を感じれるともっとDTMが楽しくなるかも?

Contents

DAW登場以前は全てが外部機器でしたw

これ僕ら世代ではまあ当たり前というか、特に改めて言うほどのことでもないのですが、もしかすると今のヤングマンたちからすればビックリなのかも知れません。

まずはこちらを見てください。

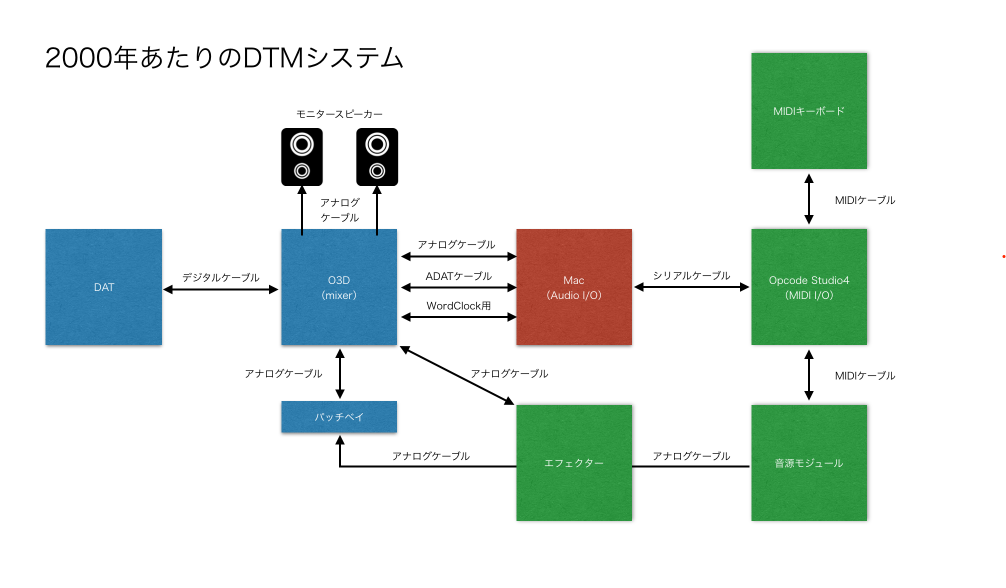

これは僕が99年〜00年あたりに構築していたDTM環境の図です。

かなりシンプルに描いてますが、外部音源モジュールが5台、外部エフェクターが4台あり、中には複数のアウトプットがあるものもありますので、これだけでアナログオーディオケーブルが20本近く必要になります。エフェクター系は音を変える機材ですので、通常インプットとアウトプットがあります。ですので、エフェクターのインプット用に5本ほど、加えて音源モジュールはMIDI制御なので、MIDIケーブルがINとOUTそれぞれ合わせてで10本ほど要ります。

僕は、エフェクターのルーティングでいちいち抜き差しするのが面倒だったので、パッチベイというただINとOUTが前面と背面にあるだけの中継機材を2基使っていました。

なので、ミキサー側へ送るケーブルがおよそ20本近く追加で要ります(;´∀`)

さらに、今時のヒトは聞いたことも無いかもしれませんが、当時デジタルオーディオを扱う場合、システム全体でワードクロックという基準を何かに設けて、それに従わせる必要がありました。は?なにそれ?って感じですよね。

現在もDAWでオーディオレート48kHzとか96kHzとか選択するところがあると思いますが、それを手動というか線でつないで合わす必要がありました。

当時は大体CDに合わせて44.1kHzか、あるいはDATっていう48kHzの高音質なデジタルテープに録音したり、それらをデジタルミキサーに通して処理したりするために、などなど接続機器全体を同じクロックレートに統一しないといけないんですね。

そんなん勝手に合わせろや!って思いますが、どの機器が何に合わせるかをケーブルで接続して同期をとっていたんですね。

今考えるとゾッとする面倒さですね。

今では考えられない面倒なコトをまとめてみました。

基本的に機材はほぼ外部機器である(ケーブルがえらいことに)

とにかく、場所を取るし、電源の確保も大変な上に、ケーブルの本数が半端ない。

ケーブルだけで十数kgとかあるし、そもそもケーブル代だけでもシャレにならない。

PCで出来ることはほぼMIDIシーケンサーのみ(VST出現以前は)

じゃあPC使って何やってたんだよって話ですが、いわゆるMIDIで外部音源を鳴らすためのものとして使っていました。

一応、オーディオデータを使えないわけではなく、単なる録音はできます。

なので、MIDIシーケンス機能付きのMTR(マルチトラックレコーダー)みたいな感じですね。

実際にこのシステムよりも前は僕もTASCAMのPORTA05というMTRを使ってました。このMTRというのがこれまた色々と面白い機材なのですが、それはまた別の機会に。

ちなみに、MIDI機器の制御は本当にMIDIデータだけですので、音色とか設定とかは音源側で保存しておいて、曲データを開いた時にそれぞれの音源でその曲用の保存データを呼び出して使います。

PC側からのトータル・リコールができないわけです。

え?うそでしょ?ってなりませんかw

MIDIインターフェイスの設定が非常に面倒(今みたいに繋げば使えるわけではない)

今はUSBとかFirewireなどでPCとデバイスとの連携が遥かに楽になりました。

昔はいわゆるレガシーインターフェイスと言われる、シリアルバス、SCSI、ADBなど、独自規格丸出しで、しかも今みたいにホットプラグ(抜き差し自由で挿せば認識)ではないので、電源入れたまま抜くとPC自体がフリーズしたりします:(;゙゚’ω゚’):

さらに、MIDIの制御にはOMSというOpcode社が開発したシステムが事実上スタンダードになっていて、このOMSの設定で挫折する人もいたんじゃないかってくらい、思うように動いてくれないわけです。じゃじゃ馬です。

音を出すだけでも一苦労

そういう数々の設定をクリアし、システムとして機能するようになって初めてMIDIキーボードで弾いたフレーズが音源から鳴りますw

わからないことを調べる術がない

こういうニッチな趣味の場合、僕みたいにボッチでやってると何かにつまづいた時に教えてくれる人間もおらず、そもそもネットで調べるというアクションが存在しない時代ですので、すがる思いでメーカーや代理店のサポートに半泣きで電話するしかありません。

当時わからないことがあったらすぐにカメオインタラクティブさんに電話して相談してましたw

(カメオの方々は大変やさしく教えて下さいました。ありがとうございました!)

音色の追加がほとんどできない

音源モジュールというのは、今で言うRolandのINTEGRA-7みたいなラックタイプの外部機器です。

有り体に言えばシンセの鍵盤が無いもので、音源方式はいろいろありましたが当時僕らのような貧乏素人DTMerはマルチ音源をまず買います。

今でも有名なのはRolandのSC-55とかSC-88とかに代表されるサウンドキャンバスシリーズでしょう。

この音源の何がそんなに良かったかというと、持ってる人が多かったので、MIDIデータをSC-88proに最適化したデータにすることで、他のところでも同じ音で演奏させられるということでした。

当時は環境も何もかもバラバラで、一応GMという統一MIDI規格があったものの、RolandはGSという拡張規格を提唱しだすわ、YAMAHAはXGとか言い出すわ、一昔前のウェブブラウザみたいな状況になってました。

まあ、その辺の規格争いは本筋ではないので置いときますが、これらのマルチ音源は当然のことながら音色の追加はできません。

でも、プロも使っていた上位系の音源、例えばRolandならJVシリーズは拡張ボードという手法で音色を追加することができました。

そのJVシリーズのひとつの集大成がJV-2080という機種で、4枚のエキスパンションボードと呼ばれる音色追加拡張ボードによって音色を増やす、進化させられる音源として僕の中で夢の機材として君臨してました。

冒頭の大学生さんの質問にもあるように、なんで音色の追加に物理的なボードが必要なのかというと、当時はインターネットが普及していない時代だからです。

それと、メモリがべらぼうに高い時代なので、音源に内蔵できるメモリ量も現代からすればハナクソみたい容量です。

なので波形データをうまいことやりくりしていっぱい詰め込んだのがPCM方式の音源です。

つまり、本体に内蔵されている波形以外の音は出しようがないんですよね。

そこで、波形メモリごと積んだボードを本体にぶっ挿すことで進化させるJVシリーズのエキスパンションシステムには夢が広がったわけです。

他のシンセは大体メモリカードが多かったですかね。KORGのM1とかYAMAHAのTX802とか。

今のDAW時代で結局何がどう便利になったのか

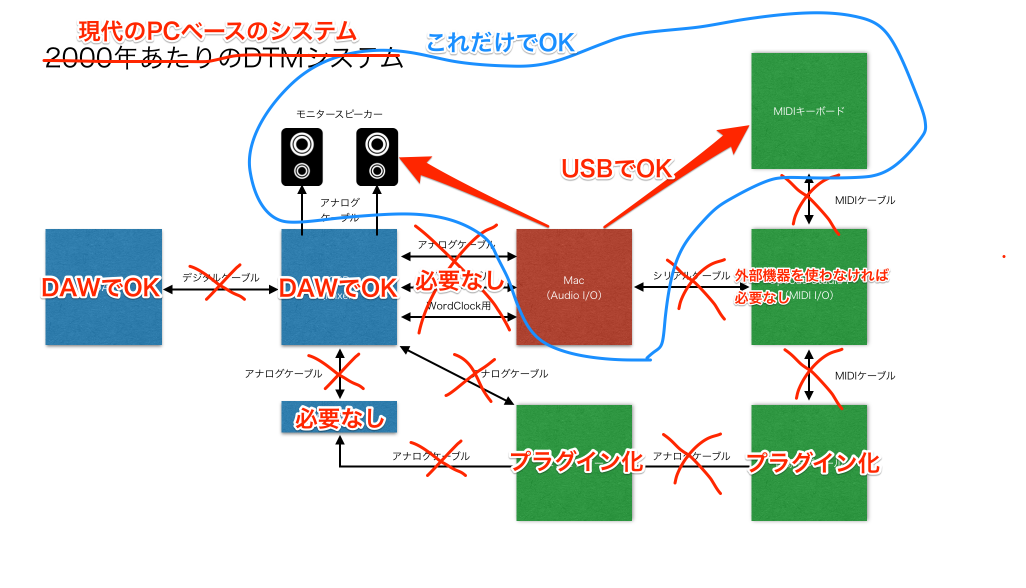

上の図が今の時代でどれだけ簡略化されたかがこちら。

もうほとんど要らなくなりました。

何がどう便利かって、もう全部です。全部。

部屋が狭くてもなんとかなるし、ケーブルとかに無駄なコストかけなくてもいいし、ルーティングやパッチもクリックひとつで出来るし、何の音源で何の音色を使ってたか、エフェクターの設定はどうだったかが曲のデータと一緒に保存されて再度開いたら一発で再現されてるしw

20年でここまで変わるか!?ってくらい変わりました。

逆にデメリットというか、残念なのは、こういう音楽機材を扱うお店が激減したことでしょうか。

昔は結構中古楽器屋多かったんですよね。そういうところをハシゴするだけで結構テンション上がるんですが、今はそれが出来るお店がほとんどありません。

これは正直寂しいです。

現代のヤングマンへ

今の超絶便利な環境がデフォルトで育ってしまうと、それはそれで別の弊害が出る気がしてます。

なんていうか、本質を見る目が衰えるというか、物事を浅く見てしまうというか。

ある程度、かつての不便さを知ることで、今の便利さを理解し、その上で利器を最大限利用できると良いですよね。

昔のように無駄な時間とお金をかけずに始められる分、その浮いた時間やお金を是非創作の糧に使って欲しいなと思います。

そして、素晴らしい作品を生み出して欲しいです。

■まあオヤジの戯れ言ってことで

懐古主義にひたるつもりもないですし、趣味なんて本人が楽しければそれでいいんです。

でも、素人が趣味でDTMをするにはかなりハードル高かったのは事実ですし、それに比べれば今の環境は本当に素敵です。

あんまりそういう時代の情報ってのも少ない気がするので、「へぇ〜(;^ω^)」とか「(´・ω・)カワイソス」とか思いながら読んでもらえれば嬉しいです。

ではではー。

LEAVE A REPLY