みなさんこんにちわ、sf2kです。

sf2kってなんて読むんですか!!!という質問をたまに脳内でされるのですが、僕自身は「えすえふにーけー」って読んでます。

「えすえふつーけー」と数字を英語にしてオシャレさを出すのもいいですね。

そしたら略して「すふつけ」となるので、濁点をくわえると「ずぶずけ」になり晴れて漬物デビューすることができますね。

えー何の話でしたっけ?

あ、そうそうVOCULO(定着化に必死)の第1話ですね!

前回はカチカチにするのはアレだけでいいんだぜ?っていう話でした。(違う)

今回は「部屋とYシャツと私」です。(更に違う)

さて、話の前に注意事項的なやつを少しだけおさらいです。

この「僕でもわかる音楽理論」は、僕自身が理解を深めるためにやっている備忘録のようなものです。僕のようにDTMで作曲を趣味としていて、理論を知っておきたいけど独学ではなかなか思うように理解できないという人は一緒に理解を深めましょう。

自分的にわかりやすくするため誤解を招くおそれがある表現や割愛をしているので、ガチで勉強したい人には逆に混乱の元になるかも知れませんのでご注意ください。

Contents

楽譜読めますか?

はい、それではまいりましょう。

早速ですが、楽譜ってどのくらい読めますか?

僕はト音記号(くるくる回って上行ってシュッてなるアレ)の楽譜で#とか♭とかのマークが無い状態ならなんとか読めるレベルです。

音楽理論を解説している本や、サイトでは、だいたい一番最初は楽譜の読み方から始まるケースが多いです。

でも、VOCULOでは楽譜はやりません!(キッパリ)

だって、DTMやる上で楽譜が読めないで困ることあんまりないですもん。

というかピアノロールの方がしっくり来ませんか?

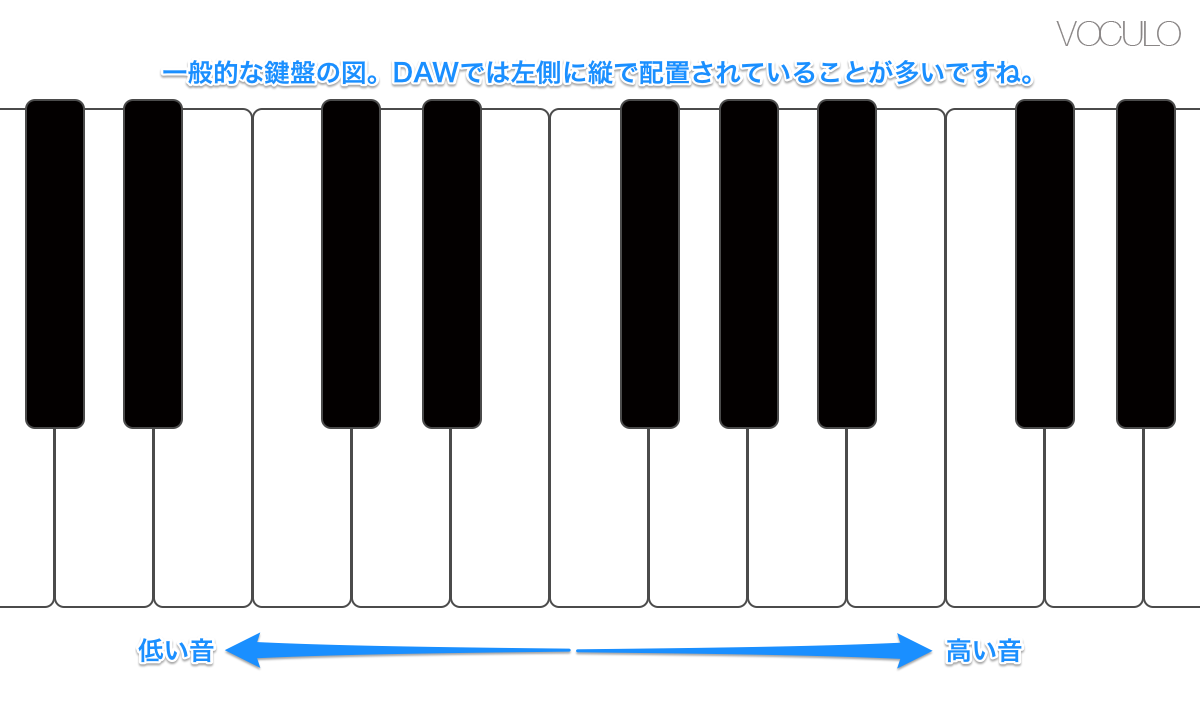

そんなわけで楽譜関係の話はすっ飛ばして、説明はだいたい鍵盤の絵を使います。

鍵盤の絵は弾ける弾けないにかかわらず、DAWをさわる人であれば見たことありますよね。

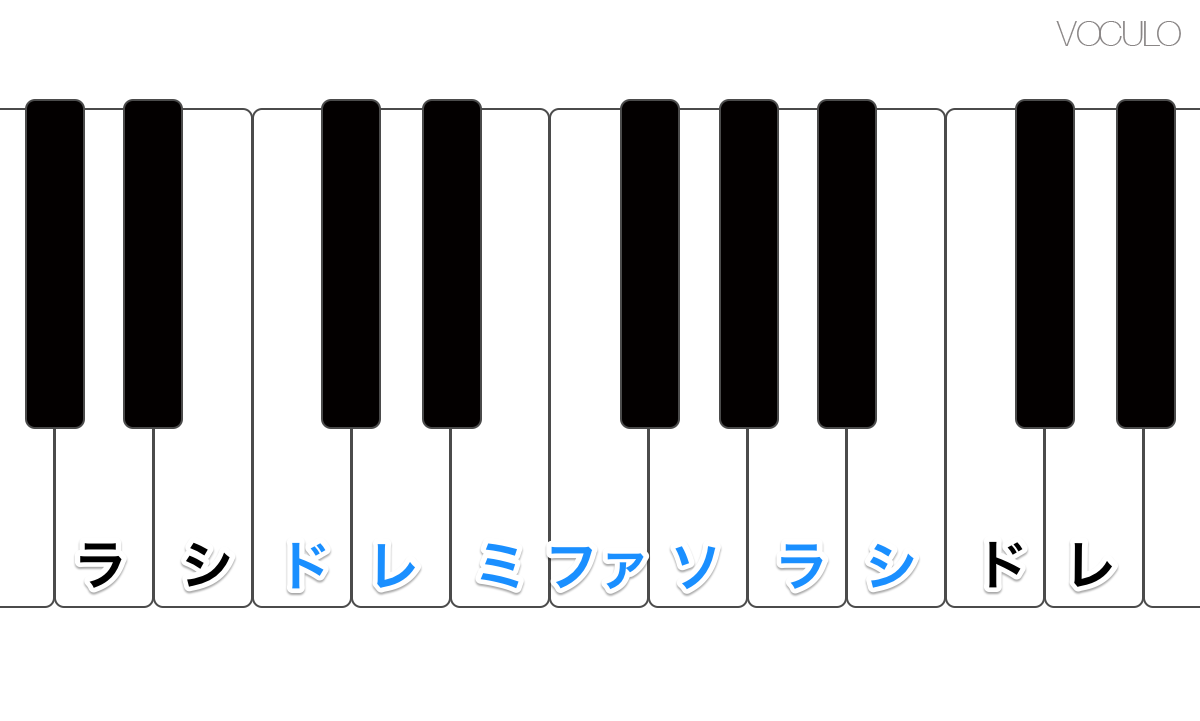

↑こういうやつです。

大抵のDAWではピアノロールとかキーエディタとか呼ばれるエディット画面があって、左側に縦に置かれてますよね。

DAWは下が低くて、上にいくにつれ高くなります。

上記の鍵盤の図は左が低くて、右にいくに従って高くなります。

「音」というものに関して

音ってそもそも何?

楽譜うんぬんを華麗にすっ飛ばしたわけですが、音というものを文字で表記する時に何かしら統一した認識はやはり必要です。

そもそも音っていうのは空気が一定の感覚で震えることで、耳の鼓膜を震わせ、それを脳が「音」として知覚するわけです。

つまり、音の高さを表す際は、本来なら「○○Hz(ヘルツ)」という周波数単位を使うのが一番確実です。

しかし、周波数は無段階なので、僕たちがおなじみの「ドレミファソラシ」がドコにあるのかわかりません。

そのため昔の人が「ピアノでいう真ん中のラの音を440Hzに決めるで」と言いました。

現在では多くの場合、この「ラ(A)=440Hz」という基準で問題ないのですが、あくまで「基準」であって、「決まり」ではありません。

ヨーロッパでは444Hzとかを基準にしていたり、日本でも吹奏楽とかオーケストラとかで442Hzでやっていたり、その時々によって基準は変わります。

とりあえず、DTMをやる上では「ラ(A)=440Hz」と覚えておきましょう。

音の呼び方

さっき、真ん中のラの音が440Hzという話が出てきました。

そうすると、おのずと他の音も周波数が相対的に決まってきます・・・ん?

でもちょっとまって、そもそも「ドレミファソラシ」ってなんなんでしょう。

その前に、周波数について少しコラムにしますので、必要ない人は読み飛ばしてください。

コラム「音の周波数」

人間の耳は整数倍の周波数を同じ音として認識するようにできています。

先ほど出てきたラ=440Hzの倍、880Hzはひとつ高いラの音として聞こえます。この、周波数整数倍の同じ音のことを「倍音」といいます。

ということは、440Hz〜880Hzまでの区間をいくつに分けて定義するのが良いのかということで、昔の偉い人たちが試行錯誤を重ね、出した結論が「12個じゃね?」っていうことでした。

学術的にもいろいろあるようですが、この12段階に分けるのが人が音を聞き取る上でいろんなバランスがとれたということなんでしょう。

そして、12個に均等に割った音の高さを、さらに「音楽的」に美しく使えるように考えだされたのが、僕たちが知ってる「ドレミファソラシ」という7つの音です。

昔の偉い人たちが考えて下さった僕たちになじみ深い「ドレミファソラシ」の7つの音。

この「ド」とか「レ」とかっていう呼び方、これ実はイタリア語なんですね。

ド(do)は日本語では「ハ」、英語では「C」と呼びます。

DTMな人におなじみなのは、英語での「C」ですね。

どれを個人的に使うかは自由ですが、多くのDAWでは英語表記が多いと思いますので、下記の表を元にそれぞれの音の名前をまるっと覚えてしまいましょう。

| イタリア語 | ド | レ | ミ | ファ | ソ | ラ | シ |

| 英語 | C | D | E | F | G | A | B |

| 日本語 | ハ | ニ | ホ | ヘ | ト | イ | ロ |

さっき周波数の話の時に出てきたラ(A)=440HzのAというのは英語表記ということですね。

覚えなくてもいいけど覚えておくと便利なこと

ピアノの鍵盤は88個

ピアノロールのピアノとはまさにあのピアノのことです。

DTMな人は、本物のピアノよりもキーボードの方が親しみがありますよね。

MIDIキーボードにしてもシンセなどにしても、76鍵とか61鍵とか、小さいものだと25鍵とかいろいろあります。

でも、いわゆる「ピアノ」という楽器はグランドピアノであれ、アップライトピアノであれ、電子ピアノであれ、88鍵固定なんです。

そういうもんなので、これは覚えましょう。

中央のド

「中央のド」、たまにこの言葉見かけたことありませんか?

これ88鍵のピアノ基準での話で、88鍵の真ん中あたりのドを差します。

よくDAWのピアノロールで、C2とかC3とかの表示を見ますよね。

この「C」というのが「ド」で、その後の数字は高さを指してます。

中央のドって言われたら、一般的にはC4のことを言ってるのですが、ややこしいことにメーカーによってこの「中央のド」の高さ番号の定義が違うんです。

大体はC4で問題ないんですが、YAMAHAだけはC3と言ってます。

なので、C3とかC4とかの相対的な数字は置いといて、これだけ覚えましょう。

「中央のド」は「MIDIノートナンバー60」のことを差します。

おい!ノートナンバーってなんやねん!!っていう人は下のコラム参照。

コラム「ノートナンバー?」

MIDIとは演奏データを機器間で送受信するための規格で、DAW的にお馴染みので言えばベロシティとかピッチベンドとかありますよね。

様々な音楽的情報を通信するための規格で、その中に、どの音を鳴らすかを通信するための「ノートナンバー」というものがあります。

基本的にこの手のMIDI信号は0〜127までの128段階で、その中の60番が「中央のド」になります。

普段DAWを使う上であまり意識しないと思いますが、DAW内のソフトウェアプラグインとの通信にはMIDI規格が使われています。

オクターブ

例えば、ある高さのドから次の高さのドを「1オクターブ上のド」といいます。

C3の1オクターブ上はC4になり、数字が大きいほど高い音を表します。

1オフターブは12音

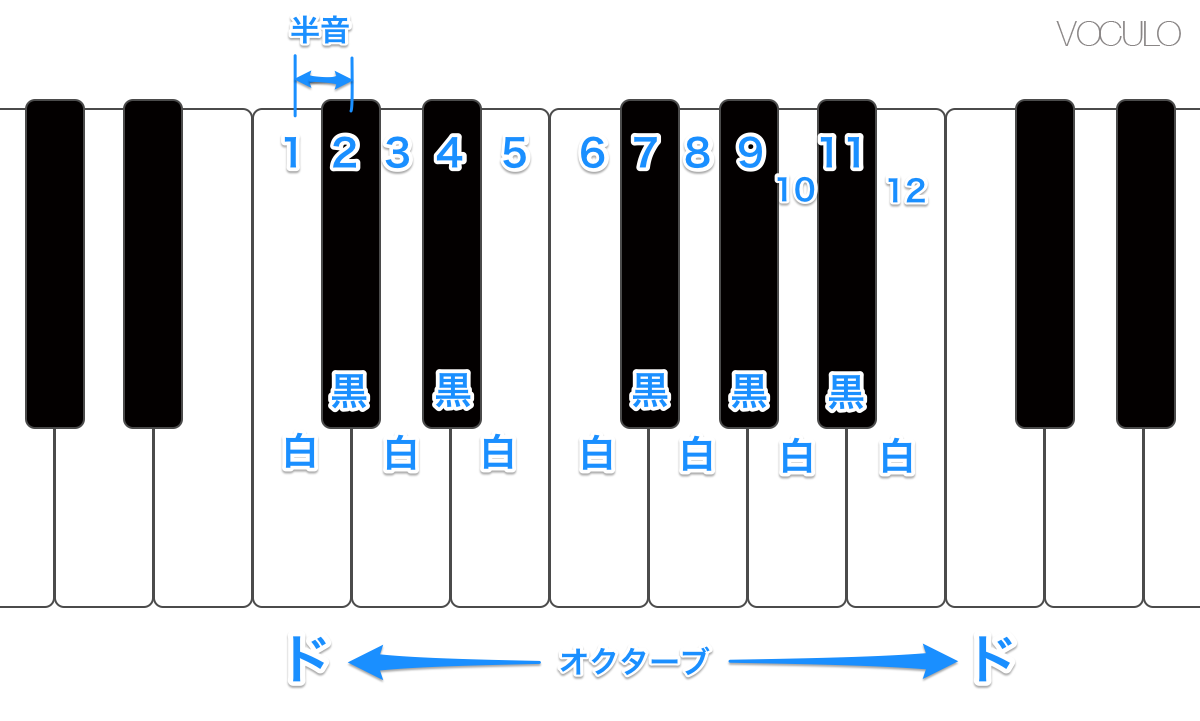

ピアノ鍵盤に白い鍵盤と黒い鍵盤がありますね。

見たままですが、あれはとある規則で並んでいます。

「ド」をスタートにした時、

白、黒、白、黒、白、白、黒、白、黒、白、黒、白

という順番で並んでいます。

この時のそれぞれとなりとの距離を「半音」って言います。

つまり、上の並びは全て半音ずつで並んでて、それが12個分で「1オクターブ」となります。

これは余談ですが、普段僕たちがよく使う数字の数え方は「10進数」といいます。

0から始まって9までいったらその次は位が繰り上がりますね。

このように10で上の位が1繰り上がるのを10進数といいます。

PCの言語などは「16進数」というのを使ったりします。

考え方は一緒で、0からはじまって9になり、その次はAからFまで続きます。

Fまでいったら上の位がひとつ繰り上がります。16がひとつの塊です。

音楽の場合のこのオクターブも、進数で表すと「12進数」と言えます。

12半音進むとオクターブが繰り上がります。

つまり、使える音程の種類は高さを除けば「12音」のみしかありません。

ノートナンバーも半音単位

先ほど出てきたMIDIノートナンバーも半音=1という単位。

ピアノの88鍵は88個の半音が並んでいるということになります。

半音と全音

先ほど、隣同士の距離が「半音」と呼びました。

この半音2つ分の距離を「全音」と言います。

上の並びで言うと、ドの2半音上はレになります。

とりあえず、半音は1つぶんの距離、全音は2つ分の距離というのを覚えましょう。

音階について

ここからちょっとだけ混乱するかも知れませんので、注意してくださいね。

先ほど、「音程」はざっくり言うと12個しかないと言いましたね。

ここでは「音階」の話をするのですが、「音程」とか「音階」とか、似てる感じがすでに紛らわしくてイヤですね。

日本語では紛らわしいですが、英語で書くと全然違うことがわかります。

なので、きちんと意味を理解しておきましょうか。

「音程」は英語では「interval(インターバル)」といって、音の距離のことを言います。

さっき出てきた「半音(1個分)」とか「全音(2個分)」とかのことです。

「音階」は英語では「scale(スケール)」といって、音の並びあるいは音の飛び方のことを言います。

「ドレミファソラシド」って知ってますよね。

この「ドレミファソラシド」を鍵盤で見ると・・・

このようになります。

え?それくらい知ってるで??ああ?ってなりましたか?

そう、これは音楽とか興味がなくてもほぼだれでも知ってることですよね。

では、ちょっと掘り下げて見てみましょう。

白い鍵盤のみをドの位置から順番に右に弾くと「ドレミファソラシド」になるわけです。

この時の、「音程」に注目してください。

「全・全・半・全・全・全・半」になりますね。

この「並び方」のことを「音階」と言います。

ギターを弾いたことがある人は、「スケール」っていう言葉にピンと来ませんか?

「マイナー・ペンタトニック」とか聞いたことありませんか?

「音階」とは「スケール」のことです。

この「音階」=「スケール」には、当然のことながら様々な種類があります。

ちなみに、先ほど出てきた「全・全・半・全・全・全・半」という並びを「メジャー・ダイアトニック・スケール」と言います。

名前の意味とかは一旦置いといて、

「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ」が

「全・全・半・全・全・全・半」で、

これに「メジャー・ダイアトニック・スケール」という名前がついている、

ということだけなんとなく覚えておきましょう。

まとめ

・A=440Hzがポピュラーな基準

・ピアノは88鍵なのである

・ドからの鍵盤の並びは「白、黒、白、黒、白、白、黒、白、黒、白、黒、白」

・音程(インターバル)とは「音と音との距離」

・ひとつとなりを「半音」、ふたつとなりを「全音」

・音階(スケール)とは「並び方・飛ばし方」

ここまで長い文章にお付き合い頂きありがとうございます!!

少しでも面白いなとかタメになったわとかあればシェアしてもらえると嬉しいです!

それでは今回はこのへんでっ!

LEAVE A REPLY