どうもこんにちわ、sf2kです。

keyと言えば僕はCLANNADから入ったクチで、当時初めてプレイした時はもうティッシュがいくらあっても足りないくらい目から汗が止まりませんでした。

その後、AIRとkanon(京アニ版)をアニメで見ました。

あ、ちなみに今回はそのkeyの話ではないです。

キー、key、鍵

音楽で「キー」っていう言葉ちらほら聞くと思います。

キーが高い、とか、低いキーとか。

CのキーとかAマイナーのキーとか。

「キー(key)」って日本語での直訳は「鍵」なんですが、この場合日本語では「調(ちょう)」と訳されます。

この「キー(key)」というのは、どこかにキーとなる音を指定して、そこを基準に「音階=スケール」を組み立てようというもの。

前回出てきた「ドレミファソラシ」という「全全半全全全半」の一連の音階を「メジャー・ダイアトニック・スケール」っていう名前がついていると言いましたね。

んでもって、「ドレミファソラシ」は「ド(C)」から始まってます。

なので、「Cメジャー・ダイアトニック・スケール」という呼び方になります。

この時、ド(C)の音を始点にするわけですので、この場合のキー(調)は「C(ハ)」ということになります。

明るいとか暗いとか?

「ドレミファソラシド」をまずは順番に音を鳴らしてみましょう。

さっき、「これはドから始まってるのでキーはCです」と言いましたね。

そして、この並びは「Cメジャー・ダイアトニック・スケール」とも言いました。

この「ドレミファソラシド」という並びの音は、どこか明るい感じがしませんか?

そう、この「全全半全全全半」という距離での音の並びは「明るい」並びで、この並びを「メジャー(Major)」といい、日本語では「長調」と呼びます。

そして「ドレミファソラシド」の順番をラから始まる「ラシドレミファソラ」と鳴らしてみましょう。

どうですか、さっきのに比べてなんか暗くて不安な感じになりませんか?

同じ音階を、始まる音を変えただけなのに、なんか感じ方変わりますよね。

今のラから始まる順番は「全半全全半全全」となります。

この並びは「暗い」並びで「マイナー(minor)」といい、日本語では「短調」と呼びます。

明るいは「メジャー(長調)」、暗いは「マイナー(短調)」ですね。

いろいろなキー(調)について

ここでは楽譜についてはやりませんと言いましたが、ちょっとだけ触れさせてください。

楽譜の冒頭に、「#」とか「♭」とかっていう記号がひとつもしくは複数ついているのを見たことありませんか?

僕は個人的に、あの記号が付きだすと、何かもういろいろと萎んでしまうんです。。。

ですが、音楽理論というテーマの話をする上で、やっぱり避けては通れないんです。

僕と同じようにこのあたりから頭がこんがらがってしまっていた人は、一緒に頑張って乗り切りましょう(笑)

僕はかつて音楽理論の本を読んでて、これらの調の項で挫折しました。

その本は、まず全部の調を覚えましょうって書いてあったんです。

ハ長調(調号なし)、ト長調(#1つ)、ニ長調(#2つ)・・・orz

今にして思えばとにかく全部暗記してから理屈を覚えるという方法は、それはそれでアリだと思います。でもピアノとかもやったこと無い人間に、それをとにかく覚えなさいと言われても、そりゃ正直キツイ話です。

ちゃんと音楽学んできた人に言わせれば、「それくらい覚えられないんだったら音楽なんてやめちまえ!」とお叱りを受けるかもしれませんが、素人が趣味でやるにはやっぱりハードル高いと思うんです。(僕だけ?)

はい、ちょいと話が逸れましたが、例の楽譜冒頭に付くいろいろな記号、あの記号を調号といいます。

「#(シャープ)」は半音上げる記号で日本語では「嬰(えい)」といいます。

「♭(フラット)」は半音下げる記号で日本語では「変(へん)」といいます。

これがどういう規則性で付くのか、そこが大事だと思うので説明します。

まず、さっきの話のおさらいになりますが、「全全半全全全半」という並びは「メジャー(長調)」でしたね。

「ドレミファソラシ」がこの「全全半全全全半」で並んでいて、ドから始まるので「Cメジャー(ハ長調)」というキー(調)になるわけです。

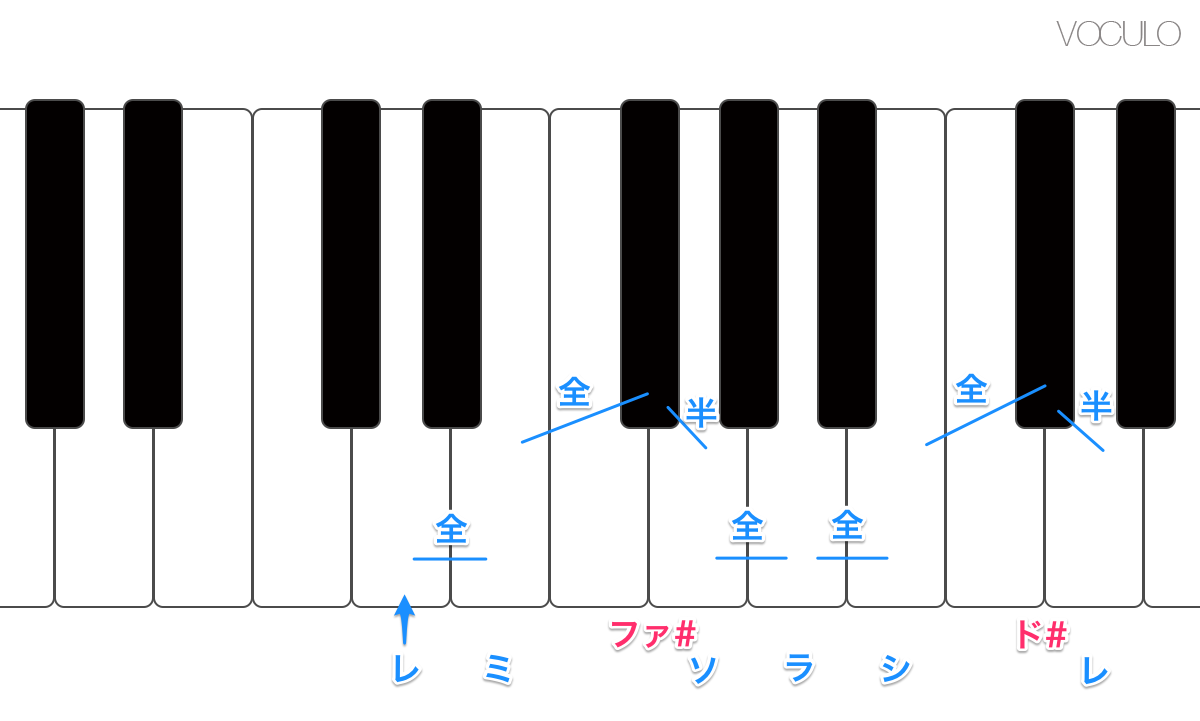

例えば、同じ「全全半全全全半」の並びで、レから始まるとどうなるでしょうか。

ファとドが半音高い音になりました。

そう、だからファとドにそれぞれ「#(シャープ)」が付くわけです。

レから始まる「全全半全全全半」の並びなので、このキー(調)は「Dメジャー(ニ長調)」となり、調号はファとドの位置に「#」が2つ付きます。

つまり、全てファとドを半音上げて「レ(D)」から演奏すると、そこで奏でられる音階は「Dメジャー(ニ長調)」ということになります。

このDメジャーのキーは先ほどのCメジャーのキーに比べて、始まる音が2半音高いですね。

カラオケとか、DAWとかの「トランスポーズ」というのがありますが、アレでいうと「Cメジャー(ハ長調)」から「+2」した状態です。

ちなみに、「トランスポーズ」は日本語では「移調」といいます。

「調(key)」を移動させるから「移調」ですね。

「全全半全全全半」の距離パターン(メジャー)ですが、1オクターブは12音なので、12パターンあるということになります。

そして、同じように「全半全全半全全」のマイナー音階も12パターンあります。

この調号とキーの関係は覚えるに越したことはありませんが、無理やり今ここで何が何でも覚えないとダメということはないと僕は思っています。

身も蓋もないですが、僕たちDTMerはトランスポーズ機能という素晴らしい機能がありますので、文明の利器にすがるでも良いんじゃないでしょうか。

ただ、作曲に慣れてくるとおのずと複雑なことをしたくなってきますし、キーってのは単なる高さの違いではないということを感じる時が来るかもしれません。

その時までには、キーと調号の関係、鍵盤上でのスケールなどなどを習得しておくとメチャクチャ捗ること間違いなしです。

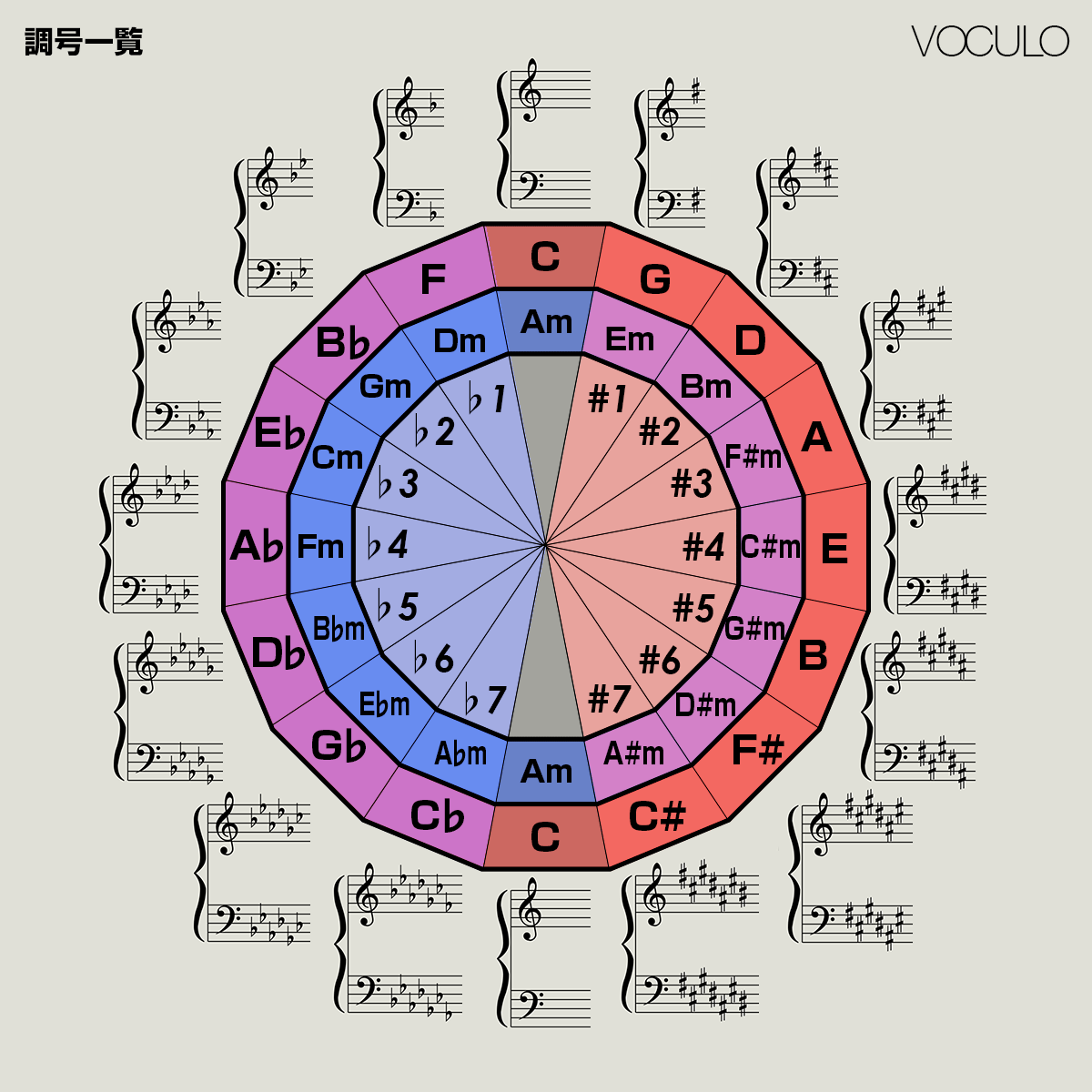

参考までに調号の一覧を置いておきます。

最も外側が「メジャー(長調)」で、ひとつ内側が「マイナー(短調)」になります。

この図を見て「アレ??」っとなったアナタ。

そう、♭5〜7個と#7〜5個の部分が表記違いで同じ音を指してますね。

D♭=C#、G♭=F#、C♭=Bはそれぞれ同じ音です。

この同じ音の部分を重ねて輪を縮めると面白い図になりますが、それはまた今度改めてお話ししますので楽しみにしていてください。

ディグリーネーム

メジャー(長調)とマイナー(短調)の仕組みと、どの音を基点にするかで「キー(調)」が決まるという話をしました。

ここまでなんとなく理解いただけたでしょうか?

キーっていうのは、どの音から始まるスケールなのかを表すわけですが、いちいち「キーがCの場合」とか「キーがFの場合」とかで出てくる音名がコロコロ変わられると、聞いている方が混乱すると思いませんか?

同じ「ド」という音の話をしていても、キーによってその「ド」の意味やら役割が変わってくるわけです。

なので、キーがなんであれ、共通して音階(スケール)の話が出来たほうが便利だし、コミュニケーションミスが防げますね。

そんなときに活躍するのが「ディグリーネーム」というものです。

日本語では「度数表記」などと言われます。

実は、前回の「音の名前と音程と音階」のエントリーの時に本来ならこの「度数」の話をするべきなのですが、あえてしませんでした。

僕自身、半音とか全音とか度数とかっていうのがいっぺんに出てきて混乱した経験があるからです。

なので、改めてここで少し説明しておきます。

メジャー(長調)にしろ、マイナー(短調)にしろ、「ダイアトニック・スケール」といわれる最も基本的な音階(スケール)は7音という話をしました。

かなりしつこいですがw、メジャーの場合は「全全半全全全半」、マイナーは「全半全全半全全」です。

この7音の始まりの音を「1度」として、順番に2度から7度まで割り振ります。

例えば「ドレミファソラシ」の場合は次の通りです。

| key=Cの場合 | C | D | E | F | G | A | B |

| 度数 | 1度 | 2度 | 3度 | 4度 | 5度 | 6度 | 7度 |

この1~7度という表記、あるいは呼び方は、キーが何であろうとそのキーの何番目の音か、というのを表します。

キーがCの場合、1度は「ド」、5度は「ソ」ですね。

キーがEの場合、1度は「ミ」、5度は「シ」になります。

このように、キーがなんであれ共通して表せるようになりめっちゃ便利ですね。

そして、この○度というのをさらに端的に表記できるようにしたのが「ディグリーネーム」です。

ディグリーネームとかなんかカッコいい感じの響きですが、単純に度数の数をローマ数字で表記しだだけなんですよねw

| key=Cの場合 | C | D | E | F | G | A | B |

| 度数 | 1度 | 2度 | 3度 | 4度 | 5度 | 6度 | 7度 |

| ディグリーネーム | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ |

以降は基本的にキーをCとしてディグリーネームで表記しますので、脳内で何の音かを瞬時に変換できるように慣れてしまいましょう。

まとめ

・キーの音名はどの音を始点にするかを表すものである

・明るい音階は「メジャー(長調)」、暗い音階は「マイナー(短調)」

・キーが変わってもスケールは変わらない

・スケールが変わらないので適宜半音上げたり下げたりする必要が出てくる

・キーによって上げ下げする音を表しているのが「調号」

・7つの音階を始点から数えて1~7度と言う

・その度数をローマ数字にしたものを「ディグリーネーム」と言う

ここまで長い文章にお付き合い頂きありがとうございます!!

少しでも面白いなとかタメになったわとかあればシェアしてもらえると嬉しいです!

それでは今回はこのへんでっ!

LEAVE A REPLY